期刊文献

期刊文献

在全球粮食安全与气候变化的双重压力下,推动低碳高效的农业集约化技术至关重要。传统生物炭受制于高能耗与原料依赖,规模化应用受限;而纳米叶面施肥技术仍面临从实验室到田间的转化瓶颈。生物质石墨烯及其金属氧化材料凭借优异的电子特性和结构可调性,为新型叶面肥与环境修复材料的开发提供了新思路。目前,尽管闪蒸焦耳热技术能够实现生物质向功能性石墨烯的高效转化,但受限于合成装备系统集成度不足,其连续规模化、低碳化生产始终面临挑战。

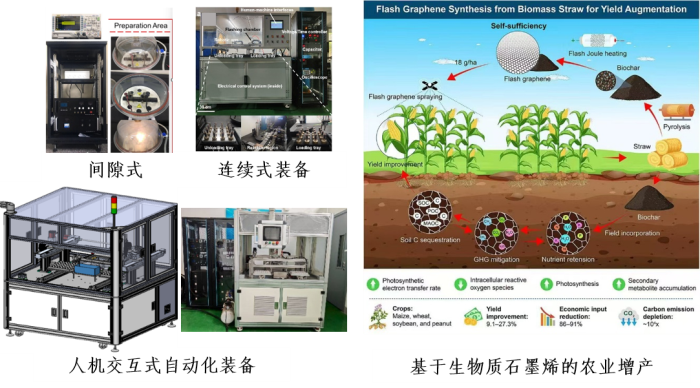

针对上述问题,中国科学院南京土壤研究所王玉军研究员和朱向东研究员团队形成了生物质石墨烯“宏量装备研发-先进材料设计-可持续农业应用”的全链条能力,开发了基于可编程逻辑控制器协调集成自动化系统,以能源需求导向的物料分配,实现了生物质石墨烯及其多元金属氧化物的低碳连续制备:(1)创新提出了热解-焦耳热耦合工艺,通过前置热解阶段有效脱除生物质挥发组分,再利用生物炭自身适宜电阻启动焦耳热反应。相较于传统焦耳热制备工艺,该方法无需添加碳黑导电剂,碳排放量显著降低86.1%,且完成了石墨烯的宏量合成,成果于2024年4月15日发表于Nature Communications上;(2)通过采用焦耳热技术有效克服了传统多元氧化物合成方法中存在的相分离、团聚、耗时等问题,不仅将材料合成时间从“小时级”压缩至“毫秒级”,能耗降低82%,还通过构建Cu–Fe–V三重活性位点提升了电子转移与自由基利用率(提高2.1倍),在降解氯霉素(CAP)等污染物时去除率稳定维持在90%以上,成果于2025年6月10日发表在中国工程院院刊Engineering上;(3)通过对小麦、玉米、大豆、花生四种主粮作物连续两个生长季的叶面喷施田间试验(18克/公顷,且对土壤生物无显著毒性),揭示了生物质石墨烯通过气孔进入叶片并与叶绿体互作以提升光系统II电子传递效率,从而实现上述作物增产幅度达9.1–27.3%,且籽粒品质稳定。在实现相近增产效果的前提下,采用生物质石墨烯相较于传统生物炭可显著降低农民投入成本86–91%,全生命周期碳排放减少超过10,000倍。成果于2025年10月7日在线发表于Cell子刊One Earth上。

上述成果得到国家杰出青年基金项目的资助。

版权所有:中国科学院南京土壤研究所

地址:中国江苏南京市江宁区麒麟街道创优路298号 邮编:211135

电话:025-86881114 传真:025-86881000 Mail:iss@issas.ac.cn