期刊文献

土壤颗粒有机质(POM)是土壤有机质最活跃的组分,由未分解或半分解的植物残体和部分微生物分解产物组成,具有比重小、颗粒大(53~2000 μm)、C/N 比高(10~40)、周转快(几年至几十年)的特征。然而,传统的POM分离方法存在破坏土壤结构、无法获取其空间分布信息等局限。同时,POM的分解不仅受土壤孔隙结构特征的物理阻碍,反过来其分解又可促生新孔隙,二者存在显著的互馈作用。因此,如何非破坏性地、准确地定量分析POM数量及其空间分布,如何将POM的分解转化过程和土壤孔隙结构同微生物环境的变化建立起定量关系,对于理解有机碳的物理保护机制具有重要意义。

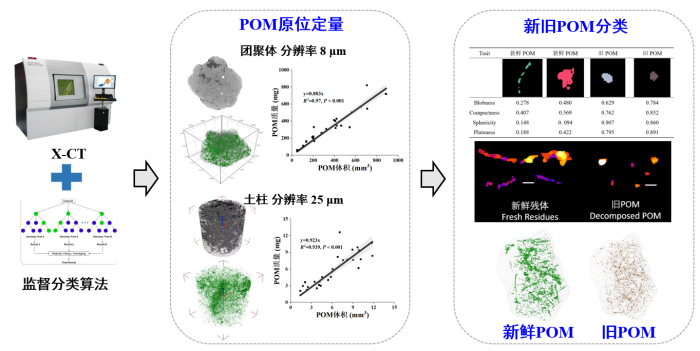

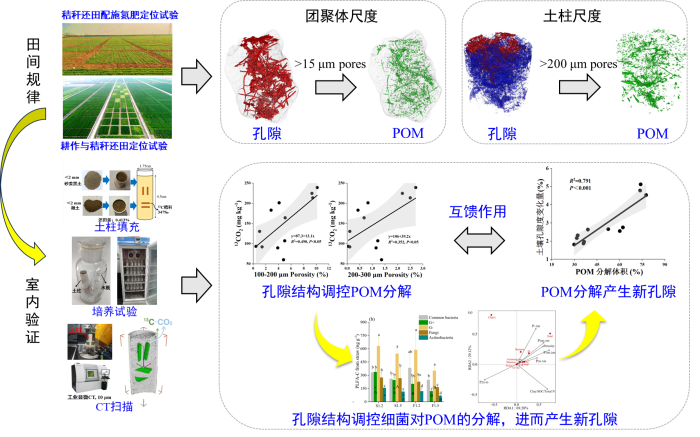

针对上述关键问题,中国科学院南京土壤研究所高磊课题组基于X射线CT技术结合机器学习,提出了一种从CT扫描图像中识别土壤POM的方法(发明专利ZL 2023 1 1203105.2),并进一步根据POM形态特征将POM划分为新鲜POM和旧POM两部分(发明专利ZL 2024 1 0419965.8)。该方法实现了原位识别、三维可视与快速定量的目标,在团聚体和土柱尺度上均可适用(Guo et al., 2024, Geoderma)(图1)。利用该方法,课题组系统研究了不同秸秆还田方式与氮肥管理模式下POM与孔隙结构相互关系(图2)。研究发现:在团聚体尺度,POM与>15 μm孔隙度显著正相关(Guo et al., 2024, Geoderma);在土柱尺度,POM与>200 μm孔隙度显著正相关。秸秆深翻还田能够有效促进深层(20~40 cm)土壤团聚体连通性孔隙的形成和POM累积(丁天宇等,2025,土壤学报,封面文章);秸秆还田配施氮肥有效促进新鲜POM累积和孔隙结构改善(Ding et al., 2025, Soil and Tillage Research)。在室内模拟实验中(图2),研究进一步揭示了POM与孔隙结构的互馈作用和微生物协调机制:(1)100-300 μm孔隙促进POM分解,POM体积损失与新形成孔隙体积显著正相关(Ding et al., 2025, Soil and Tillage Research);(2):>100 μm孔隙为细菌分解POM提供了有利的物理环境,进而促进50-200 μm新孔隙的形成(Ding et al., 2024, Applied Soil Ecology)。上述研究结果不仅为微观尺度下有机碳物理保护机制的解析提供了新的视角,也为提升土壤固碳能力和农业可持续管理提供了重要理论支撑和技术支持。

上述研究成果由博士生丁天宇与助理研究员郭自春为第一作者或发明人,郭自春和彭新华研究员为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和江苏省自然科学基金等项目的支持。

图1. POM定量表征及其空间分布

图2. POM与孔隙结构的互馈作用