期刊文献

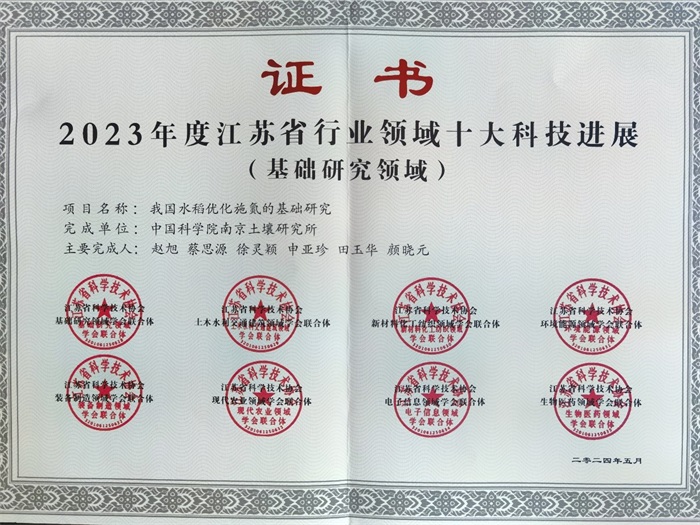

5月28日,由江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅主办的2024年全国科技工作者日江苏省主场活动在南京举行。会上发布了2023年度江苏省行业领域十大科技进展,其中,南京土壤研究所赵旭研究员、颜晓元研究员团队开展的“我国水稻优化施氮的基础研究”入选基础研究领域十大科技进展。

江苏省行业领域十大科技进展由江苏省科学技术协会组织,基础研究等8个行业领域学会联合体进行遴选,每个行业领域确定不超过10项,旨在激发广大科技工作者的科学热情和奉献精神、推动实现高水平科技自立自强。本年度共计613项项目通过形式审查,进入评审阶段;后经初评、综合答辩等程序,最终遴选出62项成果入选十大科技进展。

“我国水稻优化施氮的基础研究”针对氮肥的去向及损失规律、氮肥利用与损失的区域差异及机制、适宜施氮量确定和推荐方法等稻田氮素优化管理方面的基础科学问题,开展“田块-区域-国家”多尺度长期、系统研究,在田块尺度上,首次发现长期土壤残留氮肥更多被作物吸收而非进入环境,证明水稻冠层直接吸收大气氮并截留氨,提出稻田氮肥利用率提高的“two steps”策略:阻控当季氮肥损失+增强土壤保氮能力,为稻田氮素管理提供了新启示;在区域尺度上,明确东北水稻氮生理效率高、单位产量需氮量低,土壤氮矿化、硝化弱,损失低,供保氮能力强是其氮肥利用率高于长三角的原因,提出长三角稻田以水稻季施用控释氮肥和越冬季种植豆科作物/绿肥为主的氮肥增效减排的轻简方法,为高投入稻区优化施氮提供方向;在国家尺度上,创建出基于经济和环境经济指标的水稻氮量确定方法,提出水稻氮肥分区控制的“Top-Down”策略与“控氮”决策智慧管理平台,为全国水稻优化施氮量和农业减肥增效提供了轻简高效路径与决策依据。该项研究成果对推动我国稻田氮素良性循环具有十分重要意义。

研究团队相关工作先后在《自然》、《科学通报》等期刊发表,获软件著作权、专利多件,出版专著多部,团队成员荣获中国科学院青年创新促进会优秀会员、院长特别奖,中国科协青年人才托举工程,国家重点实验室年度论文、神农中华农业科技奖等荣誉。相关工作获国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会优秀会员基金、国家重点研发计划等资助。

中国科学院南京土壤研究所是国内最先开展土壤氮素研究的机构之一,自上世纪70年代以来,以朱兆良院士为主的大批科研人员长期从事氮素研究,在土壤供氮能力与氮肥用量推荐、农田氮素损失与环境影响控制等方面取得了一系列卓有成效的研究成果。此次入选,既是对我所土壤氮循环研究传统方向实力和能力的肯定,也是相关研究团队长期专注自主创新的结果。未来,研究团队将赓续先辈厚植沃土、扎根农田精神,坚持国家需求导向的农田氮素研究,为我国农业绿色可持续发展继续做出应有贡献。

赵旭研究员上台领奖(李佺泽 摄)